Gli inginocchiatori

Un breve saggio su politically correct e ideologia Woke

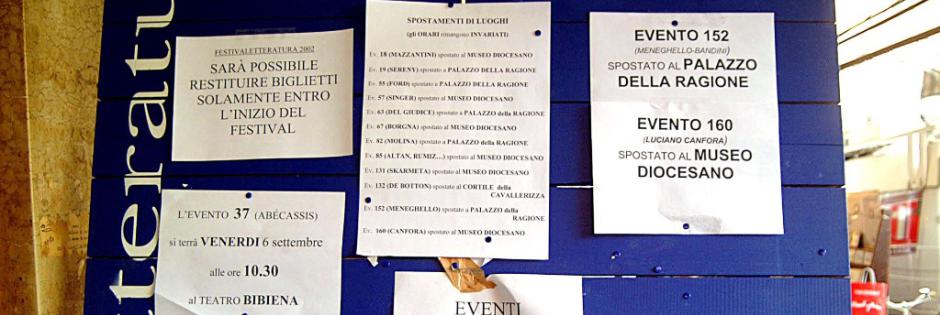

Questo pezzo è apparso su Il Foglio il 3 Luglio 2021 – (Foto di Chip Somodevilla/Getty Images)

Perché molti commentatori, giornalisti e politici faticano a capire che cosa ci sia di così fastidioso per tanti italiani nella pressante richiesta fatta ai calciatori della Nazionale di inginocchiarsi in omaggio al movimento Black lives matter? Perché non riescono ad accettare che si possa essere contro il razzismo e al contempo non sposare questa determinata forma di protesta? E’ una domanda a cui non è facile rispondere se non si prende in considerazione la natura di religione estremista che contraddistingue la cultura woke, una natura che in questa vicenda specifica si coglie da almeno due elementi, che sono poi quelli che probabilmente non convincono – a livello più o meno istintivo – anche la maggioranza della popolazione.

Il primo è la presunzione di colpevolezza universale, ovvero, in termini religiosi per l’appunto, il peccato originale. Ogni occidentale, e segnatamente ogni occidentale bianco, secondo il credo woke nascerebbe colpevole a priori di razzismo (e di sessismo e di omofobia), colpe delle quali, anche con tutta la buona volontà, non si potrà mai emancipare. Non conta il suo comportamento, non conta la sua responsabilità personale, il colore della pelle lo definisce in toto e lo definisce come colpevole. La sua perciò deve essere una vita contraddistinta dal senso di colpa, questa la sua croce, il suo destino e tutto questo in virtù della sua appartenenza razziale (è questa la direzione auto-contraddittoria che ha preso l’antirazzismo contemporaneo). Questa colpa ontologica – antitetica a una cultura della responsabilità personale – è ciò che sul piano geografico conduce alla pretesa di far travalicare al rito dell’inginocchiamento i confini della realtà sociale dove è nato (gli Stati Uniti, con la loro storia di schiavismo e segregazione), mutandolo in una più generica proposizione morale che per l’appunto presuppone una colpa condivisa, una responsabilità che da storica e locale diventerebbe presente, universale e inemendabile, tanto che anche da italiani non assecondare il rito sarebbe di per sé stesso un gesto di empietà e di colpevolezza. Andrebbe ancora bene se gli atleti potessero scegliere liberamente e individualmente se partecipare a questa ritualità – seppur così più invasiva di tante altre a cui hanno già acconsentito in passato (i nastrini per i lutti, i segni rossi sul volto contro la violenza sulle donne) – il problema sta tutto nel ricatto morale, nella pressione mediatica e nei rischi di perdere le sponsorizzazioni per chi decide in scienza e coscienza che, come lo scrivano di Melville, preferirebbe di no.

Quando una protesta diventa obbligatoria cambia la sua natura e da atto di solidarietà verso una rivolta altrui diventa imposizione e quindi, per definizione, si rovescia nel suo esatto contrario. Da qui quella sorta di obbligatorietà irritata che molti percepiscono, giustamente, come travalicante i confini di una protesta condivisibile e sentono invece come un atto di imposizione prepotente, peggio ancora come un atto di accusa del tutto immotivato nei confronti di chi vuole decidere le forme e i modi attraverso cui rappresentare la propria coscienza morale.

Le accuse generalizzate dei woke sono, a ben guardare, pesantissime e profondamente offensive. Nella loro ripetizione meccanica si perde l’assoluta gravità del fatto che per loro sia del tutto normale tacciare una larga parte della popolazione di razzismo (o sessismo, o omofobia) senza mai sentire su di sé l’onere della prova, questo però non toglie che si tratti di una generalizzazione violenta e inaccettabile: accusare qualcuno di razzismo è un processo lesivo della dignità altrui e questo non andrebbe mai dimenticato. Queste generalizzazioni arbitrarie sono però anche la pietra angolare dell’intero edificio woke: tutto crolla se solo si ricorda l’ovvio: essere nati di un determinato colore in una determinata zona del pianeta non significa in automatico essere colpevoli di ogni genere di nefandezza. Il razzismo autolesionista rimane comunque razzismo. Il credo woke con la sua pretesa di ridurre tutta la complessità dell’esperienza umana solamente all’apparenza a questa o quella categoria (bianco, nero, donna, trans, eccetera) è la più subdola e insidiosa fra le forme di razzismo.

L’idea che si possano non accettare le forme e i modi del culto woke e ciononostante non essere affatto razzisti (anzi, di fatto esserlo molto di meno), non è però, per l’appunto, contemplata. Le scelte offerte dai nuovi adepti, sempre più numerosi nel mondo dei media e della cultura, sono solo l’adesione completa o la profonda empietà. Da qui all’obbligatorietà il passo è naturalmente molto breve. Nel silenzio timoroso di ritorsioni economiche e sociali, vanno persi i distinguo, compresi i limiti e le criticità del movimento Black lives matter sul fronte interno, come i saccheggi sistematici, l’impennata di violenze nei quartieri neri a danno della popolazione nera (uno dei mantra di Blm è anche “Defund the police” togliere fondi alla polizia, non migliorarla), in particolare nei quartieri di Portland rimasti per mesi in mano ai manifestanti di Blm e senza polizia, zone dove il tasso di omicidi è schizzato alle stelle. Si oppone anche un anatema di impronunciabilità a chi fa notare la tribalità anti-illuministica del nome Black lives matter, preferito a All lives matter, slogan tanto più giusto e progressista da parere ovvio. Tuttavia anche questa semplice osservazione rispetto al nome è oggi considerata segno di massima eresia presso i credenti, non conta che il senso delle parole – se le parole hanno ancora un senso – sia fin troppo evidente: “All” è un sovra-insieme che contiene anche “Black” né conta che come concetto “Tutte le vite contano” sia molto più evoluto e includente, un vero obbiettivo a cui tendere: un mondo dove non conta più di che colore sia la pelle di una persona, non ci si fa neppure più caso perché sono altre le cose che contano. E’ questo uno dei tanti casi in cui il logos contemporaneo si piega al ricatto di appartenenza della tribù, alle presunzioni di malafede, agli straw man argument, insomma all’impossibilità di intraprendere una discussione razionale che vada oltre il ricordare a tutti che si è sempre dalla parte giusta.

Anni fa incontrai Frank Serpico nel nord dello stato di New York, mi raccontò che la sua attività principale era diventata fare da consulente per i parenti delle vittime della polizia. Seguiva omicidi sia di neri che di bianchi, la differenza principale, mi raccontò, era che nel caso dei bianchi era tendenzialmente più facile ottenere dei risarcimenti. Anche al di là dell’aneddotica, seppur di un esperto di settore, i dati parlano chiaro, in America i neri muoiono per mano della polizia percentualmente più dei bianchi, tuttavia anche i bianchi vengono uccisi a ritmi che in Europa non osiamo nemmeno immaginare. Insomma, il problema è articolato, riguarda anche la diffusione nella popolazione delle armi da fuoco, l’attitudine e l’addestramento della polizia americana, così come una concezione culturale specifica del rapporto fra cittadino e forze dell’ordine, la diffusione delle aziende private nelle gestione della sicurezza pubblica (a questo proposito può essere interessante leggere “Il dilemma dello sconosciuto” di Malcolm Gladwell), senza dimenticare le problematiche socio-economiche che rendono alcune zone delle città molto più esposte di altre al rischio di omicidio per mano della polizia. Insomma al netto delle diverse incidenze razziali che nessuno nega, il problema andrebbe affrontato complessivamente: davvero tutte le vite contano. In una situazione dai toni orwelliani molte persone negli Stati Uniti sono invece state licenziate per aver detto che come slogan avrebbero preferito All lives matter a Black lives matter (sorte toccata fra gli altri anche un radiocronista della Nba), tutto sommato quindi la pressione a cui sono stati sottoposti i calciatori italiani, per quanto espressione di questo nuovo maccartismo globale, rappresenta una fase meno intensa e precedente rispetto alle persecuzioni oggi apertamente in atto nel mondo anglosassone. Ogni giorno però l’Italia e l’Europa si avvicinano all’America.

Il credo woke ha nel capitalismo corporate il suo alleato d’elezione, perché niente torna comodo a una multinazionale quanto dare una passata superficiale di colore “inclusivo” alla comunicazione del suo brand garantendosi così maggiore benevolenza su tutto il resto: dalle condizioni dei lavoratori, alle responsabilità ambientali, alle pratiche monopolistiche. Una larga parte del sistema economico oggi ha imparato a temere le capacità di boicottaggio della minoranza woke ma sa anche che, se accarezzato dal lato giusto del pelo, questo nuovo radicalismo può rivelarsi un volano con pochi uguali per garantire affari e un sostanziale lasciapassare per le malefatte che non rientrino nel cono di attenzione dei moderni sacerdoti dell’inclusività. Per non sbagliare, gli influencer più importanti vengono comunque messi spesso sotto contratto come brand ambassador attraverso accordi che limitano la loro libertà di espressione sulle attività delle multinazionali per cui lavorano. Nel suo “Skin in the game”, Nassim Taleb ricorda che nel capitalismo avanzato vige, per motivi di mera efficienza economica, il primato della “minoranza ostinata”, in buona sostanza per quanto possa sembrare contro-intuitivo a una minoranza molto determinata basta raggiungere il 3-4 per cento della popolazione per costringere la maggioranza ad adeguarsi alle sue esigenze.

Un esempio? La limonata kosher. Laddove il costo per produrre una limonata kosher è simile a quello della limonata non kosher e i consumatori kosher raggiungono almeno il 3-4 per cento del mercato, tutti i produttori di limonata assennati produrranno limonata kosher, in genere certificata attraverso un marchio che verrà notato solo da coloro che consumano kosher (negli Stati Uniti è una U stampata vicino agli ingredienti). In termini tecnici quello che abbiamo qui è un gruppo intransigente (la minoranza) e un gruppo flessibile (la maggioranza). Una dinamica simile a quella della limonata kosher negli Stati Uniti la osserviamo nelle carni halal in Gran Bretagna. Ora, questi sono esempi di produzioni alimentari ma la stessa dinamica si può applicare alla pressione degli attivisti woke a favore di una censura del linguaggio, del licenziamento di persone che esercitano la loro libertà di espressione e altre cosiddette battaglie inclusive. La maggioranza della popolazione ritiene che siano esagerazioni ma ha altro a cui pensare, teme ritorsioni e in fondo pensa che si tratti comunque di esagerazioni a fin di bene. Finché, naturalmente, non arriva il loro turno. Non è in corso quindi nessun rinascimento inclusivo, né alcun cambiamento nella sensibilità popolare: si tratta di un meccanismo di mercato capitalista. In sostanza stiamo parlando, almeno finché i costi rimangono equiparabili, di una sorta di dittatura nascosta delle minoranze. La battaglia attorno alle parole segue la stessa logica: non è certo delle più costose in termini produttivi – una pubblicità costa grossomodo uguale che sia censurata o meno – quindi rientra in questa dinamica. I costi culturali e democratici sono in compenso elevatissimi, perché il linguaggio è un bene comune e il fatto che venga preso in ostaggio dalle minoranze ideologizzate genera danni collettivi pesanti e finisce per cambiare l’essenza stessa del nostro sistema politico. Si pensi a come in pochi anni minoranze risicatissime ma ostinate siano riuscite a far passare diverse aberrazioni linguistiche anche nella lingua italiana.

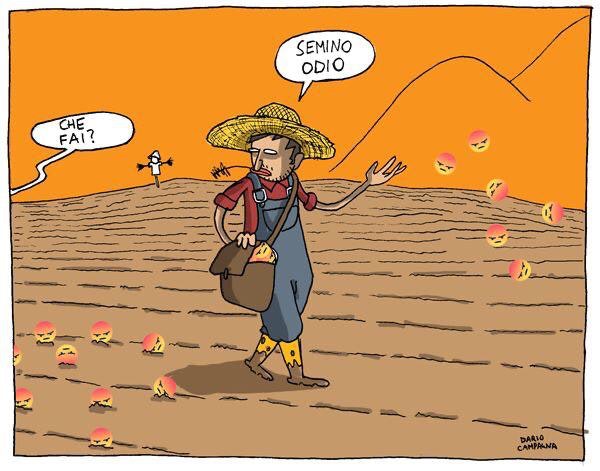

In virtù di questo genere di meccanismi il marketing corporate è una delle grandi forze propulsive storiche del wokismo, come ha colto in profondità anche Bret Easton Ellis nel suo “White”. L’altro fattore centrale nell’affermazione del wokismo è stata la diffusione dei social network. Marketing aziendale e social network rappresentano rispettivamente il braccio strutturale e quello sovrastrutturale del culto woke, d’altronde non si è mai vista una religione che si sia affermata senza incarnare le esigenze strategiche delle parti sociali più influenti del proprio tempo o senza che i suoi contenuti avessero la giusta fitness evolutiva rispetto alle caratteristiche dei media più diffusi. Questo concretamente significa che le religioni si adattano ai mutamenti dei mezzi di comunicazione, per cui se in una società della tradizione orale è importante essere degli abili racconta-storie attorno al fuoco o stratificare efficaci narrazioni metaforiche all’interno dei riti sacrificali, in quella della scrittura è centrale la redazione di testi sacri, in quella della stampa e della televisione è importante un controllo dei media di massa. La società dei social network non fa certo eccezione e la sua architettura premia coloro che sanno avvantaggiarsi della dinamica vittimaria e del rogo primordiale del capro espiatorio perché è questo il modo con cui le piattaforme massimizzano il tempo che gli utenti passano esposti alle pubblicità. In un certo senso nella scala della storia si tratta di un’involuzione messa però in atto con ampio dispiegamento di tecnologie raffinatissime. La disintermediazione per molti aspetti primitivizza e appiattendo ogni cosa riporta allo stato originario di guerra di tutti contro tutti. La figura centrale dell’epoca woke è la vittima sacra, che ha sostituto quella del vincente, dell’uomo pio o dell’uomo virtuoso delle epoche precedenti. Il cambiamento è agevolato dal meccanismo di denuncia perpetua dei social network, ambienti in cui l’incentivo numero uno per ottenere l’attenzione è la denuncia di qualche malefatta subita, sempre nel codice più binario, immediato e bianco e nero possibile. Il meccanismo è ciclico per cui la vittima di oggi può facilmente diventare il capro espiatorio di domani, come vediamo accadere più o meno quotidianamente.

sacerdoti supremi di questo meccanismo in virtù del quale l’indignazione genera attenzione che a sua volta genera denaro, sono naturalmente gli influencer. Proprio su queste pagine è apparso un bel racconto di Michele Masneri a proposito di un suo scontro con l’Estetista cinica. Dai dettagli della storia emerge il ritratto di un’industria che sul mercato dell’indignazione prospera, inscena scientificamente una sorta di wrestling morale, dove l’indignazione forse non sarà genuina ma di sicuro genera engagement e aumenta i fatturati. Curiosamente, nonostante la brillantezza del suo pezzo e la durezza dell’esperienza subita, Masneri ironizza sull’“improbabile dittatura del politicamente corretto” senza cogliere come le due cose siano fra di loro legate in maniera indissolubile: il vittimismo è precisamente la radice filosofica del politicamente corretto. Il secondo non può esistere senza il primo. Il secondo segnale che l’affaire inginocchiamento ci offre rispetto alla natura religiosa del wokismo è fin troppo chiaro e sotto gli occhi di tutti: è l’atto dell’inginocchiamento in sé.

Poche cose sono più potenti di un’analogia quando si tratta di sintetizzare concetti complessi e c’è qualcosa di fin troppo evidente nella radice teologica nel gesto di inginocchiarsi di Black lives matter. Nella nostra cultura ci si inginocchia solamente di fronte a Dio (o almeno così fanno i credenti) o in situazioni estreme in cui la dignità personale viene messa da parte per gli scopi superiori, come la richiesta di perdono o per una proposta di matrimonio. Pentimento o amore, non proprio due motivi banali, come è giusto che sia perché l’inginocchiarsi è un’infrazione piuttosto pesante alla dignità di un uomo o di una donna propriamente detti. L’espressione “con la schiena dritta” esprime l’altro estremo, quello auspicabile, della metafora fisico-morale. Non ci si inginocchia a cuor leggero, con buona pace di tutti i commentatori che dicono “cosa costerà mai inginocchiarsi”. Dipende, temo, da quanto valore si dà alla propria dignità personale, alla simbologia corporea, al potere delle metafore, all’idea che sia importante chiedere scusa ma solo quando si sia veramente colpevoli di qualcosa, altrimenti si tratta di una banalizzazione o di una subdola forma di sopraffazione. Per altro è piuttosto ironico che questa propensione a inginocchiarsi come si trattasse di bere un bicchier d’acqua arrivi da un culto la cui origine filosofica affonda nel post-strutturalismo francese. Era proprio Michel Foucault, infatti, a parlare di corpi docili, forgiati dai regolamenti invasivi delle istituzioni pubbliche e private, istituzioni che attraverso il governo dei piccoli gesti quotidiani arrivavano a dominare le menti e i cuori degli uomini a loro sottoposti. Su questo Foucault aveva ragione e l’obbligo di inginocchiamento non fa eccezione: è ginnastica mentale oltre che fisica ed è una metafora di sottomissione, come lo sono ogni piccola e grande prepotenza a cui i woke vogliono sottoporre, attraverso leggi, regolamenti e ricatti occupazionali, il resto della popolazione.

Tutto questo scompare però nella capacità di unire queste contraddizioni all’interno di un principio unificante, l’idea cioè che tutte queste dinamiche – che contengono i semi di una deriva autoritaria – siano in fondo meno importanti dello scopo, in questo caso l’eliminazione del razzismo. Che questo modo intollerante, settario e tribale di provare a risolvere questi mali sia l’unico possibile e che sia in qualsivoglia modo efficace è qualcosa su cui però non ci sono dubbi di sorta: non solo non funziona ma fortunatamente non è nemmeno l’unico modo. L’illuminismo con i suoi ideali di uguaglianza di fronte alla legge è un modello universale non perfetto ma infinitamente superiore dal punto di vista sia della raffinatezza teorica sia dell’efficacia pratica. Ci sono cioè modi migliori di cercare di eliminare il razzismo, il sessismo e l’omofobia, ad esempio smettere di giudicare una persona prima di tutto sulla base del suo colore della pelle, del suo sesso o del suo orientamento sessuale. Un nero non è necessariamente una vittima sacra, un bianco non è necessariamente un carnefice fascista: sono esseri umani. Ai woke piace raccontare l’inclusione come il risultato delle sue battaglie ma prima dell’esplosione del culto questa era già la direzione a cui era avviato da tempo l’Occidente, con risultati sempre più incoraggianti. Che ogni cosa si possa risolvere dall’oggi al domani e che il sistema sia in toto disfunzionale in ogni sua manifestazione e intenzione, è invece la tipica convinzione massimalista woke (proprio come il postulato del razzismo universale), frasi che suoneranno bene su Instagram ma non hanno alcuna aderenza con l’effettiva realtà delle cose. La direttrice di Quilette, rivista americana che si occupa di documentare la deriva totalitaria del wokismo, ha detto a proposito della Critical race theory (il capitolo del wokismo che si occupa di razzismo) che “l’etichetta di “teoria” non dovrebbe essere applicata a un gruppo di assiomi che hanno un livello di sofisticazione superato da molti bambini dell’asilo”. Questa sua semplicità apodittica, unita all’efficacia del ricatto morale e al timore di ripercussione professionali, è però precisamente anche la sua forza nell’ambiente informativo digitale in cui viviamo.

C’è anche un’altra questione che va considerata nel successo di Blm e del movimento woke presso le élite bianche occidentali (sappiamo dalle ultime elezioni americane come il wokismo stia allontanando l’elettorato nero dai liberal, è insomma del tutto controproducente rispetto ai suoi scopi ufficiali); da critica sociale il wokismo è passato a neo-religione primitiva per molti motivi ma anche, e forse soprattutto, per riempire un vuoto. Jordan B. Peterson, il più colto e lucido fra i critici dell’ideologia woke, è stato il primo a notare come questo culto sia esploso fra le fila dei figli dei baby boomer liberal, esponenti della classe media culturale occidentale in via di scomparsa – almeno dal punto di vista economico – individui privi di una seria posizione socio-economica nel mondo e di una religione, aperti all’universalità del desiderio ma con risorse limitate in maniera grottesca rispetto all’ampiezza delle loro aspettative, oltretutto afflitti spesso da un radicale senso di colpa per una vita vissuta sui patrimoni dei genitori. Una popolazione con delle caratteristiche ideali per il fiorire del fanatismo woke, fenomeno che delle religioni seleziona alcuni dei tratti peggiori ma se non altro ha il pregio di fornire ai suoi adepti delle mappe morali, una prospettiva di senso, per quanto con forti tratti persecutori e una intensa pulsione autodistruttiva. Il risultato paradossale è che oggi questa fascia di persone estromessa brutalmente dalla classe media sembra avere come prima preoccupazione politica l’esistenza di un patriarcato estinto in realtà ormai da decenni.

Un limite del dibattito pubblico occidentale nei riguardi dello studio delle religioni è il concentrarsi in maniera grossomodo esclusiva sulle violenze e le discriminazioni che le maggiori fedi hanno agevolato lungo la storia, dimenticando spesso di aggiungere all’equazione anche i loro effetti benefici, come la riduzione della conflittualità interna, lo sviluppo di un’etica pubblica e quello delle arti, solo per citarne alcuni. Lo stesso concetto di uguaglianza fra gli esseri umani era un’assoluta novità storica quando fu introdotto dal cristianesimo. Questo buttare via il bambino con l’acqua sporca ha fatto in modo che si sottovalutasse l’alto tasso di antifragilità contenuto nella tradizione, il fatto, in sostanza, che le religioni, essendo stratificazioni secolari quando non millenarie di strategie di sopravvivenza evolutive, siano passate attraverso un meccanismo di affinamento e miglioramento lunghissimo, orientato a eliminare gli eccessi e selezionare gli aspetti più stabili. Ora, tutto questo è difficile da cogliere non solo per un discorso storiografico ma anche perché i cambiamenti tecnologici degli ultimi due secoli hanno totalmente mutato il nostro immaginario, relegando progressivamente le religioni tradizionali in un angolo piuttosto tristanzuolo e celebrando a senso unico il nuovo. Ci sono poche cose che oggi appaiono così fuori dal tempo e uncool come un prete, forse solo un prete che cerca di rimanere al passo coi tempi. Consolerà forse i credenti sapere che le cose non vanno poi tanto meglio per i filosofi atei: il presente è più che religioso, è bigotto di un bigottismo nuovo. Il punto è che non sa di esserlo. L’immaginario va tutto in una nuova direzione come dimostra il felice matrimonio fra le industrie della moda e dello spettacolo con il wokismo. Il tribalismo e la discriminazione si coprono con le pelli del loro contrario, si ammantano di valori che in realtà rinnegano. In questo sta tanta parte della sua insidiosità. Il wokismo ha, come ho sostenuto qui sopra, i tratti di una religione estremista e radicale, ma è anche un fenomeno giovane a sufficienza perché gli manchi quel lungo percorso evolutivo che lo porterebbe o a estinguersi o a mitigarsi, a migliorare cioè la propria sostenibilità.

Religione laica senza una storia alle spalle, il woke al momento ricorda per certi aspetti quei meccanismi infernali di pensiero – la gara a chi è più puro, la delazione come regola, l’idea di creare da zero un’umanità nuova – che hanno contraddistinto i totalitarismi del Novecento. In “Arcipelago Gulag” di Solgenitsin vediamo in atto molti meccanismi simili a quelli implementati dal wokismo e della cancel culture, con la principale differenza che a oggi mancano al woke gli esiti violenti. In compenso sono già in atto la spogliazione delle persone dei loro diritti, della loro dignità professionale e la caduta nell’ignominia e nell’impossibilità di svolgere il proprio mestiere per essersi macchiati di quelli che sono sostanzialmente reati di pensiero. Tutto questo è un attacco alle fondamenta della società liberale occidentale, rispetto alla quale il diffondersi del wokismo – con i suoi ricatti morali subdoli, la sua alleanza con le forze produttive, la sua doppia morale – è una minaccia esistenziale con pochi precedenti, un ritorno al fascino antico della tribù. E’ difficile tuttavia che il wokismo duri a lungo nel tempo, gli esiti più probabili sono la sua graduale estinzione o un rafforzamento della sua egemonia culturale che molto probabilmente porterebbe, per effetto della sua elevata tossicità, al definitivo tramonto dell’Occidente. In entrambi i casi difficilmente potrà essere un fenomeno duraturo nei termini in cui si presenta oggi: nessuna società può reggere una deriva al contempo ultra-ideologica, anti-scientifica, anti-religiosa e tribale; non le rimarrebbe niente su cui basarsi e finirebbe per mangiarsi da sola. La prima opzione, l’estinzione del culto, è naturalmente quella che mi auguro, ma in ogni caso non si tratterà di un processo rapido e perché accada sarà necessario l’emergere di un nuovo sistema di senso che rinnovi le promesse illuministiche non solo nelle menti ma anche nei cuori. Un compito che oggi appare di una difficoltà assoluta. C’è, insomma, più di qualche motivo per non prendere affatto alla leggera il dilemma dell’inginocchiamento e ce ne sono di certamente validi per rifiutare l’equivalenza anti-woke=razzista. Il più delle volte è vero l’esatto contrario.